Aux tout premiers temps du christianisme, les chrétiens se disaient « à Christ ». À partir de quand a-t-on employé le mot « catholique », et pourquoi ? Réponse de Marie-Françoise Baslez, historienne, spécialiste de l’Église antique.

Il est plus tardif que le mot « chrétien », apparu dans les années 40.

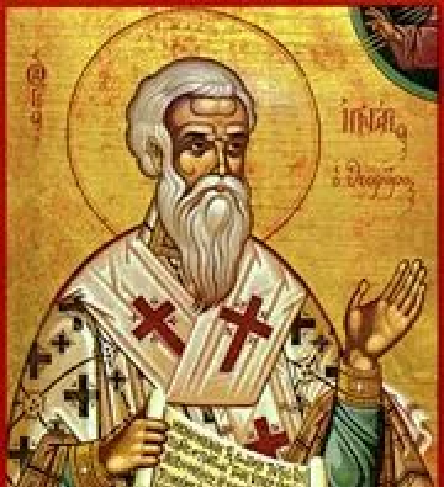

C’est un terme inventé par les Romains, très peu de temps après la mort de Jésus. « Catholique » apparaît pour la première fois au début du IIe siècle, dans des écrits d’Ignace d’Antioche et dans des écrits de Smyrne, une métropole intellectuelle d’Asie mineure.

C’est un terme plus philosophique, qui renvoie à un débat de fond et à une question d’identification de l’être chrétien : qu’est-ce qu’être disciple du Christ ?

C’est concevoir l’évangélisation comme une mission universelle qui s’adresse à tous.

Au tout début, être chrétien, c’est « être à Christ ». Par la suite, c’est reconnaître que le Christ et l’Évangile opèrent le salut de toute l’humanité.

C’est une nouveauté dans l’Antiquité. D’autant plus que l’Église à l’époque, ce sont des Églises isolées, dispersées, différentes, entre lesquelles il faut créer des liens d’unité, puisque l’humanité est réconciliée et sauvée dans son identification avec le Christ.

Tout le débat est là, au cours des cinq premiers siècles, sur le plan théologique, mais aussi sur le plan rituel, sur l’usage du calendrier, sur l’eucharistie : faut-il la célébrer à l’eau ou bien au vin ?

Le jour du shabbat ou le premier jour de la semaine ? Les comportements et l’éthique font aussi débat.

Des tendances différentes se font jour, entre les communautés mais aussi au sein des communautés. Certains travaillent à l’unité dans la diversité, et admettent l’unité de l’Église à construire comme assumant toutes les diversités, d’autres au contraire pensent qu’il faut consolider l’identité chrétienne en unifiant les rituels, les ministères, le collège apostolique, etc.

DE LA PAROLE AUX ACTES

Allez, faites de toutes les nations des disciples

DE LA PAROLE AUX ACTES

Allez, faites de toutes les nations des disciples